自動車の燃費や、排出ガスの区分、重量、経過年数によって額の異なる税金です。

支払いが発生する場面

新規登録するとき、車検を受けるたび、等。

車検有効期間分を先払いします。新車の初回車検は 3年分、それ以降は2年分です。

納付のしかた

用紙に印紙を貼って、提出してください。

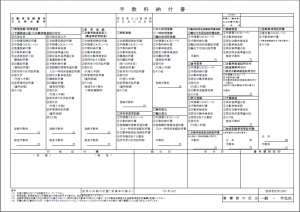

用紙 : 自動車重量税納付書

印紙 : 自動車重量税額に相当する金額

還付

廃車手続き、及び解体を行った自動車で所定の条件を満たしている場合

申請を行うことで還付を受けられます。

税額の仕組み

自動車(自家用乗用)は、車両重量 500kg 毎に課税される税額が増加します。

所定の条件(燃費や排出ガスの区分や経過年数)により、税額が分けられています。

特定のエコカーは自動車重量税が減税されます。(新規検査、車検の場合。平成29年4月30日まで)

下記の表(自動車重量税)の見方

自動車(自家用乗用)の場合

車検証の「車両重量」 に記載された数字を、縦列に ご覧ください。

エコカー減免

エコカー減免が適用されるかどうか

免税となる条件

車検時のエコカー減税の適用条件は、「平成26年4月1日~平成29年4月30日の間の新車購入時に免税とされ、その後最初に受ける車検実施時」の場合。

減税50%となる条件

「平成24年5月1日~平成26年3月31日の間の新車購入時に免税とされ、その後最初に受ける車検実施時」の場合。

免税、減税50%にならないエコカーの場合(例えば、2回目の車検等の場合)

「エコカー(本則税率)」の区分をご覧ください。

エコカーの減免について

エコカー減税が適用される車種

2年(車検実施時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧

| | | | | | |

| u8ecau4e21u91cdu91cf | 2u5e74uff08u8ecau691cu5b9fu65bdu6642uff09 |

| u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du9069u7528 | u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du7121u3057 |

| u30a8u30b3u30abu30fcuff08u672cu5247u7a0eu7387uff09 | u30a8u30b3u30abu30fcu4ee5u5916 |

| u514du7a0e | u6e1bu7a0e50uff05 | 13u5e74u672au6e80 | 13u5e74u7d4cu904e | 18u5e74u7d4cu904e |

| uff5e500kgu4ee5u4e0b | 0 | 2,500 | 5,000 | 8,200 | 10,800 | 12,600 |

| uff5e1,000kgu4ee5u4e0b | 0 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | u00a021,600 | 25,200 |

| uff5e1,500kgu4ee5u4e0b | 0 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 32,400 | 37,800 |

| uff5e2,000kgu4ee5u4e0b | 0 | 10,000 | 20,000 | 32,800 | 43,200 | 50,400 |

| uff5e2,500kgu4ee5u4e0b | 0 | 12,500 | 25,000 | 41,000 | 54,000 | 63,000 |

| uff5e3,000kgu4ee5u4e0b | 0 | 15,000 | 30,000 | 49,200 | 64,800 | 75,600 |

*「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」[※1]

*「13年未満」[※2]

*「13年経過」[※3]

*「18年経過」[※4]

3年(新車購入時)の自家用乗用自動車(定員10人以下)の自動車重量税額一覧

| | | | | | |

| u8ecau4e21u91cdu91cf | 3u5e74uff08u65b0u8ecau8cfcu5165u6642uff09 |

| u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du9069u7528 | u672cu5247u7a0eu7387 | u30a8u30b3u30abu30fcu6e1bu514du7121u3057 |

| u514du7a0e | u6e1bu7a0e75uff05 | u6e1bu7a0e50uff05 | u6e1bu7a0e25uff05 |

| uff5e500kgu4ee5u4e0b | 0 | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 7,500 | 12,300 |

| uff5e1,000kgu4ee5u4e0b | 0 | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 15,000 | 24,600 |

| uff5e1,500kgu4ee5u4e0b | 0 | 5,600 | 11,200 | 16,800 | 22,500 | 36,900 |

| uff5e2,000kgu4ee5u4e0b | 0 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 49,200 |

| uff5e2,500kgu4ee5u4e0b | 0 | 9,300 | 18,700 | 28,100 | 37,500 | 61,500 |

| uff5e3,000kgu4ee5u4e0b | 0 | 11,200 | 22,500 | 33,700 | 45,000 | 73,800 |

引用元:国土交通省ホームページ『(1)平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等を行う場合の税額表等』PDFの「平成27年5月1日からの自動車重量税の税額表」ページの「1.乗用車」欄

*「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」[※5]

*「エコカー減免無し」[※6]

還付(廃車した場合の条件)

廃車したとき、納付した自動車重量税が、場合により 還ってくる仕組み(還付)を説明します。

条件

自動車が使用済み(廃車)になった日 が車検の有効期間内で、

かつ、使用済みの自動車が処理された方法 が、「自動車リサイクル法」に基づいていた場合に限ります。

還付の額

車検残存期間[※7]に相当する自動車重量税額の還付を受けられます。

廃車手続きを業者に依頼した場合は、自動車重量税の還付の手続きを含め対応を行ってくれます。

計算式

納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額

【 例 】 20,000円(自動車重量税)× 6ヵ月(車検残存期間)÷ 24ヵ月 = 5,000円

自動車重量税が還付されないケース

車検残存期間が1ヵ月に満たない場合。

自動車重量税還付の申請を行うことができない期間

自動車の解体が適正に行われた旨が、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じ、運輸支局に報告されるまで。

委任状が必要なケース

最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行う場合や、代理人が還付金を受け取る場合。

運輸支局に申請を行ってから実際に還付金を受け取るまでの期間

約3ヵ月程度かかります。

車検残存期間によっては

自動車重量税の還付以外にも、自賠責保険 や自動車税 の還付も受けることができます。

自賠責保険の還付については、保険会社に申請を行うことになりますので、ご加入の保険会社 へご連絡下さい。

関連リンク

脚注

※1. 「免税」「減税50%」「エコカー(本則税率)」

重量税は、エコカー減税の制度によって支払う金額を少なく抑えることができます。対象車種が指定されています。

※2. 13年未満

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年10ヶ月以内のことです。

※3. 13年経過

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、12年11ヶ月以上経過していることです。

※4. 18年経過

エコカー減税の対象になっていない車種について、車検証に記載されている「初度登録年月」から、17年11ヶ月以上経過していることです。

※5. 「免税」「減税75%」「減税50%」「減税25%」「本則税率」

「重量税の特例措置」列の「重量税(新車)減免率等」サブ列に記載されている区分です。

エコカー減税対象車種に、この区分が設定されています。

※6. エコカー減免無し

エコカー減税の対象となっていない車種を指します。

※7. 車検残存期間

下記2つのどちらかの日(これを確定日と呼びます)の翌日から、車検の有効期間満了日までの期間のことです。

(1)一時抹消登録を行った場合

一時抹消登録日[※8]、または報告受領日[※9]のどちらか遅い日。

(2)一時抹消登録を行っていない場合

永久抹消登録[※10]日。

※8. 一時抹消登録

一時的に自動車の使用を中止することを届け出ること。

※9. 報告受領日

使用済自動車を引取ったことが、引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じて運輸支局に報告された日。

※10. 永久抹消登録

永久的(解体済)に自動車の使用を中止することを届け出ること。